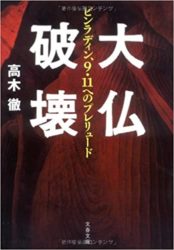

高木 徹 / 大仏破壊 ビンラディン、9・11へのプレリュード

前作「戦争広告代理店」に感動したので。

前作「戦争広告代理店」に感動したので。タイトルは「大仏破壊」ですが、「9.11」に至るまでのアフガニスタン国内や関係者たちの奮闘やその経緯を追っていく大作です。

筆者はNHK所属のジャーナリストで、本作はもともとNHKのドキュメンタリー番組という形で世に出たらしい。それを詳細に描いたのが本作です。

「どこか遠い国のお話」から「自分ごと」に近づけてくれる

日本人には遠い国と遠い民族のように思えるアフガニスタンの話なのに、ハラハラドキドキ感は、我々に非常に身近な話題である山一證券崩壊の真相を追った「しんがり」に全く退けを取りません。多くの人命がかかっている話なので、いち企業の倒産などと比べてはいけないのかもしれませんが、それくらい日本人にとって中東の話というのは馴染みがなく、そして難しい話でもある。

例えば、数年前に前に「イスラム戦争」という本を読んで、「短絡的に捉えてはいけない、よく調べも理解しようともせずにイメージ戦略に左右されるべきではない」と思うには至ったものの、若干の偏見意識が和らいだだけであり、まだまだ理解に乏しかった。

歴史も地図もよくわからないままで、民族間の対立等についてもいまいち納得感も全体間も持てなかった。

返して言えば、最近、中東や中央アジアを含めて少しずつ歴史を勉強し直しているので、今読めばもう少し理解できると思われます。

そういうわけで、本作も国の位置関係や民族分布等など、ある程度の基礎知識があったほうが読みやすいのは間違いないと思いますが、「アフガニスタン視点」に一貫して集中して話を展開してくれるので、私のように事前知識が十分でなくても、読みやすいと思います。

「タリバン」とは? ハリウッド顔負けの「サクセス・ストーリーと闇落ち」

先の本「イスラム戦争」のイメージで、私は「タリバンとは、イスラム原理主義組織であり、かつてソ連と戦った時に仲間だったビンラディンを(宗教的もしくは民族的な意味での)"仁義"で匿い続けただけ」と理解していました。この理解は100%間違っているというわけでもないと思いますが、この本を読むとそんな単純な話ではなかったことがよく分かります。

私なりにまとめてみましょう。

タリバンのサクセス・ストーリー

舞台となるアフガニスタンは、1979年末に共産主義政府がソ連軍に軍事介入させてしまい、そこから約10年間の間、反ソ連・反政府の義勇兵であるムジャーヒディーンが抵抗するアフガニスタン紛争の時代となります。(アメリカはムジャーヒディーン側を支援)他国が軍事介入して現地の義勇兵と何年も争うという構図から、「ソ連のベトナム戦争」とも呼ばれるそうです。

1898年にようやくソ連軍は撤退しますが、ほぼ無政府状態。ムジャーヒディーンのあらゆる党派が国内で争ういわば「内戦」時代に突入。

略奪や殺人などが当たり前のような混乱状態。治安は最悪な状態になっていた。街の景観の多くが破壊されたのも、この「内戦」のせいらしい。

そんな中で、タリバンは田舎から出てきたイスラム神学生たちが「アフガニスタンに平和を」と組織した自警団であり、隣国で友好国でもあるパキスタンの輸送トラックを賊から救ったというセンセーショナルなデビューで一躍有名になる。

だから彼らは「神学生」という意味の「タリバン」と呼ばれるのだそうです。

また、アフガニスタン全土を統一したら政治は政治の専門家に引き渡して田舎に帰る、というまさにヒーローのような発想だったとか。そりゃあ人気出ますわ。

街を歩けば略奪され殺され、ほぼ無政府状態になっていたアフガニスタンで、無欲な学生たちが安全のため自発的に動き出してくれたというニュースは、ほとんどの市民にとって明るいニュースだったわけですね。

これに憧れて仲間が急激に増え、どんどん勢力を拡大していき、1996年、ついに首都「カブール」も陥落させる。

タリバンのリーダー「オマル」師は、あまり学はないが、落ち着いていて判断力もあり、国連の外交官とも対等に交渉できるほどの能力がある人物だった。

(そもそもタリバン自体、田舎の学生が学習過程を修了する前に出てきているので、あまり学が無く、世界の情勢や常識を知らなかった人間が多かった)

この頃までは、アメリカや欧米諸国はむしろ「話のわかるトップが、内乱が続く国内を治めてくれれば、自国にも利益がある」と、タリバンが安定政権となることを期待していた向きもあったとか。

タリバン(オマル師)の闇落ち

ここまでは、タリバンはあまり「イスラム原理主義過激派」という感じはありません。でも要はタリバンは「ゲリラの有象無象」が集っただけという無秩序な組織であり、ちゃんとした軍事訓練や軍事戦略などもおそらくあまりなかった。

カブールより北側は軍閥組織が残っていて戦闘を続けていたけれど、その軍閥組織はそれぞれ隣国のイラン、トルクメニスタン、ウズベキスタン等がそれぞれの思惑で支援していたし、共通の敵「タリバン」に対抗するために「北部同盟」という同盟を組んだために、急に勢力拡大が困難になっていた。

ちょうどそのぐらいの時期(カブール陥落から2ヶ月後くらい)に、サウジアラビアから追い出された「イスラム原理主義過激派」の権化である「ビン・ラディン」の居候を許可。

この本によれば、ビン・ラディンは「アメリカ人皆殺し宣言(1998年5月)」をわざわざ会見を開いて声明を出すなど本当に狂信的な過激派で、しかも学も金もあり頭もよくカリスマ性に富んでいるというとんでもない人物。

オマル師がビン・ラディンの居候を許可したのは、よく言われている「ソ連との戦い(聖戦)で共に戦ったムジャヒディン同士」だから匿ったというわけではないらしい。そもそも聖戦で言えばビン・ラディンは今で言う「北部同盟」側の人間だったらしく、特別な恩義を感じたりもしてないとか。

イスラムというよりアフガニスタン人として「自分を頼ってきた客人は追い出さない」とか「一度言ったことは撤回しない」という美学?義務?に近しい概念があるらしく、「よくわからないチンピラだが、アフガンの男としてそれを許可する」くらいの感じだった様子。

しかし学も金もあり、ビジネス的な素養に溢れてカリスマ性もあったビン・ラディンは、居候の身でありながら勝手に根を張りはじめ、どんどん影響力を増していく。

この時にビン・ラディンが組織したのが「アルカイダ」で、これはいわゆる軍事キャンプだった。「基地」というのが「カイダ」で、定冠詞の「アル」をつけると「アルカイダ」だとか。

アフガンでの聖戦に参加しないか?(殉教したら天国に行けるぞ)と言って兵士をリクルートし、集まった素人を軍事キャンプで訓練し、タリバンよりも軍事能力のある兵士を次々排出した。これは「神風連」のようなもので、そもそも自爆を前提としているもの。「異教徒を殺したり、そのために殉教すれば天国に行ける」という狂信的な思想の組織…と思われる。だから当然意味のある自爆は良いことであり、軍事訓練も受けているから、それが軍事的に弱みのあったタリバンの助けになった。

(アルカイダが軍閥地域を制圧した時に男性を集めて皆殺しにし、子供も引きずりだして殺しまくると、その血を手に「異教徒を殺すことができて嬉しい」と神に祈りを捧げた、というから、正直ここまで来ると交渉がどうとか、理解に務めるとかいう一線を完全に超えてしまっているよね…。)

「オマル師」にとっては、タリバンの弱みである軍事力や、金の提供をしてくれる重要人物となり、そしてイスラムの本場であるアラブからやってきている学のある人物という要素などからだんだんとビン・ラディンに傾倒していき、いつしか現世の政治よりも「世界の終末が来た時に、大仏すら破壊できなかったとアラーに責められたら」などと来世のことを言うように…。

もうここまで来るとビン・ラディンやアルカイダの傀儡政権。

オマル師の側近だったタリバンの幹部たちも、異を唱えると左遷されたり解雇されたりと段々と影響力を失っていった。

ビン・ラディンはタリバンの「寄生虫」のようなものだった。

宿主を食いつぶし、腹を突き破って出ていき、残ったのは宿主の死体だった…。

なぜ「大仏」なのか

本書のメインテーマ「大仏の破壊」とは何か。この大仏というのは、カブールより西の「バーミヤン」にある、世界でも有数の歴史ある岸壁に彫られた巨大な仏像のこと。

これをビン・ラディン(アルカイダ)が破壊してしまった。これが2001年の春。9.11の約半年前です。

この時すでにアルカイダとタリバンは迎合していましたから、「タリバンが破壊した」とも言えます。

イスラムはプロテスタントと同様、基本的に「偶像崇拝禁止」。

そもそも「偶像崇拝」の何が悪いのか?

これについてはあまり詳しくないのですが、思うに「本来自己を高めるための信仰なのに、モノに頼って本来の崇高な信仰を軽視しだす」といったことなんじゃないかなぁと理解しています。

映画「沈黙 ─サイレンス─」を観た時に、「自分の行動や精神と向き合いそれを高めるという、内的で崇高な信仰ではなく、エライ人から何かをもらうだけで天国に行ける!とでも勘違いしているような」人たちを見て宣教師が複雑そうな表情をするシーンがあるんですよね。(私の解釈が間違ってなければ…)

ビン・ラディン(が属するワッハーブ派で)は、これのために徹底的に「偶像」を思われるものを禁止(破壊)すべしという思想だった。

最後の預言者ムハンマドも、当時土着の神々の偶像を破壊したらしい。

(イスラムの本質は商人的気質、と「イスラム戦争」で読んだ気がしますが、商人が金になりそうなものを大量破壊するんですかね…?)

ビン・ラディンとアルカイダの他に、タリバン独自の政治組織「勧善懲悪省」という、いわば「イスラムに反していれば問答無用で取り締まる」(だがその基準はかなり独善的)というどこの「一九八四年」? by ジョージ・オーウェル 、みたいな省があり、こちらもかなり武闘派(過激思想)だった様子で、こちらも仏像を破壊したがった。

タリバン政権下で女性が自由な服装で出歩けなくなったり、職につけなくなったこと、テレビが禁止だったこと、などがこの勧善懲悪省によるものらしい。

ただ、おそらくビン・ラディン本人はなにか確固たる信念のようなものがあって「アメリカ人皆殺し」みたいな発想だったのだと思うのだけれど、タリバンはもともと田舎から出てきた学のない学生集団と、それに呼応して集まった有象無象なので、「田舎では見たことのなかった都会っぽいものは全部反イスラム的だ」と思ってしまったのではないか、ということ。

ちなみに、1550年代ごろの日本でも、カトリックに改宗した人たちが寺院や仏像を焼き討ちしたりなど問題になっていた。これは個人的には「宣教師(キリシタン)らは、神仏を悪魔とみなし、仏像や神体を破壊すべき偶像と考えていた。」という説を推しております。

(偶像崇拝禁止なのはプロテスタントだと思うんですけどね。まあ、これに関しては「偶像がダメ」というよりは「異教徒の崇拝対象(象徴)だからダメ」という感じなのだと思います。)

そしてビン・ラディン的には、おそらくPR的な側面から「我々が敵とみなし皆殺しを宣言するアメリカ人(や欧米諸国)に対する宣戦布告」という面があるらしい。

世界はどう向き合ったのか

本書のメインテーマは実はこちらです。前作「広告戦争代理店」は、モスレム人 VS セルビア人 を軸に、アメリカのPR会社がいかに影響力を発揮したかという話でしたが、本作は、ビン・ラディン VS タリバン VS 国際社会 という話かと思います。

「タリバンをどちらが先に引き込むか」という話でもあるし、「アルカイダが成長してしまうのをどう止められたのか」という話でもある。

リベラルっぽい言い方をすれば、アルカイダと比べて国際社会の側が絶対的正義である、と言い切ることは出来ませんが、「思想の違う他人を殺したほうが幸せになれる論理」はさすがに「多様性が人間の生存戦略」と思っている私にとっても理解しかねるし、本書も概ね「国際社会が敗北してしまった」という論調。

大事なのは「欧米諸国の思想で支配する」とかいうことではなく、「どうすれば命を落とす人間を減らせたのか」ということ。

世界はアフガンに無関心だった

そもそも、1989年のソ連撤退後、アフガン国内は酷い状況だったにもかかわらず、国際社会はほとんど見て見ぬ振りをしていた。民間のNGOや、国連も一部(北部同盟との和平交渉などで)動いてはいたが、特にアメリカを筆頭に「無関心」な姿勢だった。

(ただタリバンが勢力を拡大していた時期に、石油パイプラインに目をつけたブッシュがパキスタン経由で資金援助していたので、「実はウラで繋がっていた」系の陰謀論もあるようです)

私がかつて絶賛した、アフガニスタンを舞台にした映画「The Kite Runner 君のためなら千回でも」では、主人公の親友であるハッサンがチンピラに暴行され、主人公のアミールはそれを見てみぬふりをした、というシーンがあり、これはアフガニスタンと国際社会の暗喩らしい。

このときの経験から、そもそもアフガニスタンの人たちは「国際社会に見捨てられている」「何もしてくれなかった」感覚が強いのだと思われます。

オマル師の孤独

カブールを陥落させてしばらくたった1997年2月、なかなかバーミヤンを突破できなく苦々しく思っていた現場指揮官が、「バーミヤンの大仏を破壊する」と最初に言い出した時、有名な文化財なのでにわかに国際社会から「それはちょっと考え直せ」と関心が集まるのですが、これは当時は大仏というものに関心の薄かったオマル師が各国の警告もあってか「大仏を保護する」と声明を出します。しかし、結局その年の秋にバーミヤンは突破されてしまう。これは明らかにアルカイダの軍事力のおかげ。

そして翌年にまた実際に砲撃が加えられたりして、またにわかに関心が集まる。しかしこのときもオマル師が「大仏保護」の正式な文書を公開し、ひとまず事なきを得る。

すでにその時にはイスラムとしても最高指導者の地位を獲得していたオマル師ですので、彼がそう言うなら一安心、ということで、またさ~っと関心は引いていく。

(ちなみにオマル師は、その地位を最初は固辞したらしい。もっと相応しい人がいるだろうと。)

そしてその間に、ビン・ラディンは巧みにオマル師に取り入ったわけです。

無学で海外の教養もないオマル師からすれば、最初はアフガニスタン国内しか見えていなかったようで、だからタリバンを組織した時に「何もしてくれない国際社会憎し」などとはあまり思っていなかったはずですが、「大仏壊そうかな」と言った途端に異国の人間や異教徒の人間が次々やってきて色々と注文をつけてくる。

このときはまだイスラムの原理原則よりも、アフガニスタンにとってよい方向になるために、「タリバンは国際社会というもののに認められたい」という思いでロビー活動などもしたらしい。

けれど一旦「保護する」と声明を出したらまたさ~~っといなくなる。

そしてそのロビー活動もどうもうまく行かなかった。

これはオマル師個人の人間性の問題というより、勧善懲悪省が女性の就労を禁止したりという、現代の国際社会の常識では看過できない政策を取っていたことや、ビン・ラディンが勝手に会見開いて「アメリカ人皆殺し宣言」をしたりとかしていたので、なかなかその状態でタリバンを認めるということが出来なかったのでしょう。

オマル師は最初こそ「客人のくせに、何を勝手に会見開いてるんだ!」とビン・ラディンを窘めた(1998年5月の会見)ものの、その後うまくオマル師を褒め称えながら軍事力や金を提供してくれたビン・ラディンにどんどん傾倒していく。

ビン・ラディンが本性を表し始めたのは、1998年8月、ケニアのナイロビ、タンザニアのダルエスサラームのアメリカ大使館で起きた爆破で、これで224名が亡くなっている。

これを機に、アメリカはアルカイダの拠点に報復爆撃を行い、国際社会はタリバンに対して「ビン・ラディンを引き渡せ」と要求するのですが、すでに軍事的にも頼っているビン・ラディンを、オマルは引き渡そうとしなかった。

しかし、まだオマル師はビン・ラディンに完全に取り込まれていたわけでもなかった。

少なくとも、2000年10月には国連の北部同盟との和平交渉に参加すると申し出ているなど、政治的に国をよくしようと思っていたと思われる。(しかし2000年の暮れにこれを拒否して白紙にしてしまった)

ポイント・オブ・ノーリターン

もしもタリバンがカブールを陥落したあたりから、国際社会が大きな関心を持ってタリバンが安定した政権になれるよう支援していたら?昨年12月に亡くなって日本国内でも大きな話題となった「中村哲医師」のように、現地のNGOで人道支援をしていた人というのは相当数いたし、日本も多額の援助金を出しているし、国連だって何もしていなかったわけじゃない。

でも、ほぼ全権を持つ最高指導者であるオマル師個人の視点で言えば、無学で無欲な学生だった時代からジェットコースターのような成功体験をし、それでも驕ること無く指導者の肩書を固辞する謙虚さを持っていたが、いきなり、よくわからない「政治」や「国際社会とのネゴシエーション」という重大責任を追うことになり、「どうすべきなのか」が本当に手探り状態だったと想像できます。

各国の外交官や国連の交渉団も、当然ですが「あなたを助けますよ」と聖母のように手を差し伸べるわけでもなく、「交渉できる人物か」と見定めながら利害の一致を図るというかなり高度なハードネゴシエーションを要求してくるわけですから、「自分は無学である」と自覚しているオマル師だからこそ相当なプレッシャーがあったのではないでしょうか。

それでも、学があり判断力にも優れている側近もいたわけで、もしも「ビン・ラディンが現れずゆっくり政治体制を強化していくことができたなら」、双方にとっての悲劇は回避されただけではなく、タリバン政権下のもとで本当に安定した政権が維持できたかもしれなかった。

正直なところ、国連や別の国の外相が明確な目的なく最高指導者に面会して「助ける」などというのはかなり困難なことと思われます(それこそ欧米による思想洗脳だ!とでも言われかねない)。

では例えば、国連加盟は今のままではさせられないが、イスラムは否定しない範囲で定期的に国連の場に参加して「開明的」な方針に切り替えてゆくなら、と、相手の立場とプライドを貶めないような言い方でなんとか合意できていたら。

でも、そこまでする人はいなかったし、ビン・ラディンは現れてしまった。

では、もしもこの時、パキスタン経由で義勇兵が集いテロを前提とした軍事キャンプがある、ということに対して強い関心を払い、なんとかこれを阻止できていたら?

こちらのほうが現実的だったかもしれない。

でもこれも、一部の人達がそのヤバさを認識して警告をしただけだった。

これはどうも「極秘情報なので入手が非常に困難」だったものでもなく、「注視していれば、ヤバそうだぞ、と分かったはず」のものらしい。

アフガン内に55もの軍事キャンプがあるらしい、というのはロシアから国連へのタレコミだけど、本書での主人公の一人、日本人の国連職員「田中浩一郎」さんはここを適切に締め付けるべきだった、というようなことを言っている。おそらくアメリカが予算を割いて諜報活動をしていれば、軍事キャンプの存在や資金の流れや人の流れなどが当然分かったはず、という感じで書かれています。

(まあ、アメリカに関してはむしろビン・ラディンとビジネス上の付き合いがあり、石油パイプラインの利権問題で決裂してそれが9.11に繋がった、という見方などもあるらしいので「当然知ってたけど自国の利益優先で動いていた」可能性もありそう。)

結局、オマル師はほぼ完全にビン・ラディンに取り込まれた形となり、2001年には「大仏破壊」を推進するようになる。

「大仏保護する」と国際向けに声明を出したときと同じように「破壊する」と明瞭な声明を出したわけではないらしいのだけれど、どうもキナ臭い。

もともと「大仏保護」で奔走したタリバン内部の幹部やNGO関係者らに情報が集まり、「本当にバーミヤン大仏を破壊しようとしているらしい」ということが分かってくる。

この時は国際社会はまた急に関心を寄せて、全力でオマル師を説得にかかる。

アメリカは実は1997年暮れや1998年にすでに、タリバン高官らをニューヨークなどに招いて「開明派」「親米派」づくり、ついでに「石油ビジネス一緒にやらない? 君にとってもいいことづくめだよ!」と刷り込むツアーをやったりとかして、確実にその参加者に「開明派」を増やしていた。

「国際女性の日」に合わせて女性を集めて式典を行ったり(2000年3月)、海外向けの記者も読んで「博物館」を再開させたり(2000年9月)と、実際に政策にも現れていた。

せっかく国際社会も「タリバンは変わろうとしているかも」と思い始めた2000年10月、イエメンに停泊していたアメリカのイージス艦を爆破テロ。これでアメリカに最後通牒を突きつけられてしまった。

開明派のタリバンも続々と解雇、左遷。アルカイダがタリバンの中枢にいて、もう間に合わなかった。

アナン事務総長まで登場するクライマックスを迎えたが、アナン事務総長がタリバン高官と会談する直前に「破壊完了」の一報が届く・・・。

オマル師からすると「おまえら大仏って言ったときだけ大挙して真剣な顔して直談版に来るけど、アフガニスタン国民やイスラム教徒のことはどうでもいいんだな。うちの国の国民の命より、石像が大切なのか。」と思ってもおかしくないよね…。

もちろん、交渉団は「石像を守りたい」というよりは「石像を破壊するとあなた方タリバンや、アフガニスタン国民が危険になるんですよ」というわけだけど、おそらく「オマル師の孤独」に答えたのはビン・ラディンの方だったわけだ。

何ができるのか

欧米諸国も、イスラム過激派も、無関心な日本も、とにかく他人様の文化や思想を尊重せずに決めつけ、自分に都合のよい勧善懲悪論理で動こうとするからトラブルになるのだと思う。これはもう、個人レベルでも、国レベルでも全く同じ。

ただ、この辺の「リベラル」っぽい話は上記の本「内藤 正典 / イスラム戦争 中東崩壊と欧米の敗北」や「入江昭 / 歴史家が見る現代世界」なんかの影響を受けての理解であり、本書ではあまりこういう論理展開ではありません。

本書ではそうではなく「関心を持て」というメッセージに力を込めていると感じます。

最近の国内の政治問題でも全く同じ議論がありますが、「関心を持つ」だけではあまり意味がなくて、ちゃんと「高度な専門性と勇気を持ち、自分の善意に従って行動を起こせ」というところまで示唆している。

念の為、個人に対して「関心を持て」とか「行動に移せ」といったたぐいの記述は本書には一切無いのですが、日々、自分や仲間の命と世界の命運を掛けて泥臭く奔走している国連や各国の外交官、現地のNGOスタッフやジャーナリストらと渡り合い、自身も命をかけて取材しているわけで、影響力の小さい日本の外交やその戦略(の無さ)にいつもがっかりしている、という書きっぷり。

イチ国民が声を上げろとかそういう草の根的運動的な話をしているわけではなく、国や個人としてもっと世界のために影響力を発揮しようとなぜしないのか、という感じでしょうか。

そんなことはできない、というのが率直な感想ですが、少なくとも世間を構成する1要素であり、発揮しようと思えば様々な影響力を発揮できるはずの1人でもあり、たとえ国連職員でなくとも、誠実に、善意に従って小さな行動を起こし続けるということはできると思うので、変に諦めず頑張りたいなと思います。

多分そんなに難しいことじゃない、…だがそれが難しいんだが。

そういえば「BANANA FISH」の「アッシュが幸せになるにはどうしたらよかったのか」と友人と話していた時、とにかく最初にできるのは、レイプされたアッシュに対して「お前が誘ったんじゃないのか」なんて言ってしまう無責任で無関心な第三者にならないことだよね、という話をした。結局孤独なアッシュは「英二」という聖域を見つけて一時的に幸福を得るわけだ。

※「BANANA FISH」についてはこちら。

本書も、国際社会側で出てくる人物は、当たり前だけど国連職員とか「すごそう」な人たちが多いけど、正直「オマル師が心を開ける、この人は敵にはならない、と思えるような人物」が「国際社会サイド」にもしいたら、全く違う結果になっていた可能性もあると私は思ったのだよ。

孤独だったオマル師にとっての「英二」が、もし「国際社会サイド」にいたら。

途中で「大仏破壊を思いとどまらせるための交渉者」として、「フランスの外交官 ピエール・ラフランス」という人物が登場し、この人物を筆者は絶賛しています。

その「外交力」の源泉は、ラフランスやベルトーがその身を持って示す「誠実さ」にあるのだと私は思う。実はねここを読んで、「あれ?これ英二が持ってる資質じゃない?」と思ったんだよね…。

虚虚実実の駆け引きとか、相手を屈服させる交渉力とか、そんなものでは決してない。

あれって不思議で、そうしようと思って後天的に身に着けられるようなかんたんな能力ではないと思うんですよね。もちろん、そうしようと行動を変えていく事はできると思うけど。

英二のような人物がプロの外交官として自らを訓練しようとしていたら、実はすごいんじゃないか、なんてね。

というわけで、なんだか高度な専門知識やバックグラウンドの人間ばかり出てくるから「雲の上の話」っぽいんだけど、例えばアルカイダに参戦する若者たちだって、「イスラム戦争」によれば抑圧されて孤独を感じて生きてきたから「聖戦で死ねば天国に行ける」とか「本来の私達の帰るべき国土づくりをしよう」と言われてそこに魅力を感じてしまう。

もし一人ひとりが「抑圧された孤独」を感じずに生活できていたら。

複数の賞を取っているのも大きくうなずける、ぜひおすすめしたい一冊です。